著者:有園正俊 公認心理師、精神保健福祉士

発達の特性と障害のとらえ方、こだわり、強迫症との関連について解説します。

目次

[1] 精神、脳神経での発達とは?

[2] 障害の程度とグレーゾーン

[3] 主な発達障害の種類

[4] ストレスと二次障害

[5] 強迫症との関連

[6] 診断と対処

[1]精神、脳神経での発達とは?

発達・・・胎児の頃から年月を重ねるうちに、脳や身体が成長し、それによってできることが増え、他人・社会との関わりも変化していくことです。精神のはたらきとは、意識、記憶、思考、感情などを用いるもので、具体的には、言葉を使った会話や読書、手足を動かす活動、他の人と関わることなど、さまざまなものがあります。これは、脳神経の回路によって行われます。神経回路の発達は、木の枝に例えられます。脳神経は、胎児の頃から乳幼児期のうちに、土台となる枝ぶりが形成され、思春期を経て、青年期と、神経回路の枝ぶりが、より複雑になっていくイメージです。木の成長に例えると、イメージしやすいかもしれません。

発達障害と出現時期・・・乳幼児までの段階で、脳神経のはたらきに標準的な発達とは異なる部分があり、成長とともに、日常生活や、社会との関わりで困難なことが現われてきます。

たとえば、赤ちゃんの頃から、あまりに長い時間泣き止まない、歩行や発語が遅い、幼少期に、出来ることが非常に限られる、他の子と過ごすことが困難などです。そのため、親にとって子育てが非常に難しくなり、専門医の診療を受けることで診断されます。

しかし、乳幼児期は、その傾向が目立たず、小学校を入学した後、進級、進学など人生の転機に困難が現れることもあります。

[2] 障害の程度とグレーゾーン

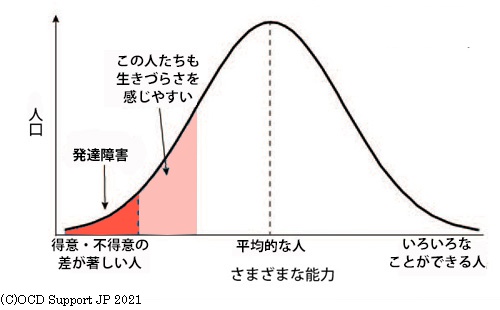

・人は、家事、勉強、運動、交友関係、社会のルールなど、年齢を重ねるにつれ、新しいことを学んでいくわけです。ただ、誰しも、得意なこと、苦手なことがあるもので、その程度は、人によってさまざまです。発達障害と診断されるのは、診断基準に当てはまる項目が極端に苦手な場合です。

・発達障害と診断されなくても、そのような特性を部分的にもつために、生きづらさ、学業や仕事をすることへの困難を感じる人もいます。そのような段階を、俗称ですがグレーゾーンと呼ぶことがあります。(下図の薄いピンク色)精神の能力には、さまざまな項目があるので、同じ人でも、平均を上回る項目もあれば、下回る項目もあるというような違いあります。大事な点は、ある項目の能力が極端に低いことによって、どう生きづらさを感じているかです。

・障害の程度と生きづらさは比例するとは限らず、発達障害と診断される人に比べ、グレーゾーンの人が生きづらさが少ないとは限りません。

・知能指数(IQ)に問題がない(高機能)発達障害が、社会に広く知られてきたのは、概ね2000年以降です。そのため、成人の中には、人生の長い期間、発達の問題を見過ごされてきて、近年になって、自分も当てはまることに気づくケースもよくあります。

・発達障害やグレーゾーンの人が、HSP(Highly Sensitive Person)という言葉に、当てはまるのではと考えることがあります。しかし、HSPは研究者間で広く認められた用語ではありません。

[3] 主な発達障害の種類

発達障害で、よく知られているものは、自閉スペクトラム症(ASD)と、注意欠如多動症(AD/HD)です。ここでは、診断基準[1]を参考に、そのあらましをわかりやすい言葉に置き変えて紹介します。

3-1)自閉スペクトラム症(ASD)

以前、広汎性発達障害(PDD)、アスペルガー障害と呼ばれていた障害が含まれます。

次のA,Bの特徴があります。

A コミュニケーション・他人との関わり

・他人との会話で、一方通行な話し方をする、文脈の理解がずれたとらえ方をしやすい。

・他人の気持ちを察すること、共感することが苦手。コミュニケーションは、言葉以外に、表情、目を合わせる、身振り、手ぶりを含め総合的に行うものですが、それが困難。

・集団への参加、友達づくり、他の人や社会に合わせて言動を調整することが困難。

B 行動・興味・感覚

・ 体の動き、物の使い方、言い方で、同じことを必要以上に繰り返す。

・同じ物、方法、ルールに過剰にこだわる(同一性保持)

・興味が、特定のことに限られ、興味をもてないこととの差が極端。

・特定の感覚への反応が過敏もしくは過少、環境の感じられ方への並外れた興味。(下記:注1)

人口の1%程度。男性の比率は女性の4倍で、女性の方が、上記の特徴が目立ちにくいケースが多いです。

3-2)注意欠如多動症(AD/HD)

注意欠如(AD):

注意が散漫になりやすい。うっかりミスが多い。

一時的な記憶を忘れやすい。忘れ物が多い。

手順が複雑な作業、物事を手順に沿って行うことが苦手。

多動性・衝動性(HD):

じっとしていることが苦手で、落ち着きがない。

順番を待つ、ルールに合わせるなどを守れない、その場にそぐわない衝動を抑えることが難しい。

子どもは、成人に比べて、落ち着きがなく、多動な傾向があります。しかし、同年齢の人たちと比べて、極端にその傾向が強く、生活に支障をきたしている場合に診断されます。

ADもしくはHDの症状が、12歳以前から見られることが基準の一つです。しかし、AD/HDは、年齢ともにいくらか改善していく傾向があり、子どもに比べ成人での割合は少なくなります。

ASDとAD/HDへのとらえ方

ASD、AD/HDとして典型的な症状をもつ人もいるのですが、この2つの障害に分類しにくい、障害の特徴を部分的に持っていたり、両方の特徴を併せ持っていたりする特定不能の発達障害に該当する人もいます。

その他に、次の発達障害を抱えている人がいます。

3-3)社会的(語用論的)コミュニケーション症

自閉症スペクトラム障害のA基準のみが当てはまり、B基準を持たない場合です。

3-4)限局性学習症(LD)

知的能力には問題がないのに、読むことや書くこと、計算することなど特定のこと(限局性)が極端に苦手。

3-5)発達性協調運動症(DCD)

協調運動とは、その人の左右の手、足、胴体、頭などの動きを連動させて、1つの動作を行うことです。発達性協調運動障害とは、そのような動作が極端に苦手な場合です。

例:

工作での細かい作業が苦手

お箸を使うのが苦手で、ご飯をよくこぼす

体操やお遊戯の振り付けを覚えるのが、他の人に比べ極端に苦手

紙をたたむことや、丁寧に扱うことができずに、ぐしゃぐしゃにしてしまう

ノートやテストのマス目に合わせて文字の大きさを調節できない

[4] ストレスと二次障害

次は、発達障害でも、グレーゾーンでも、当てはまる場合があります。

・うまく行かない経験が多いため、不安になりやすい、緊張しやすい、自尊心が育ちにくい傾向を持つことがあります。

・進級・進学、転居、就職など自分を取り巻く状況が変わる時期に、他人や社会への適応が難しくストレスが大きくなってしまうことがあります。

・いじめを経験する人も少なくありません。

・親、兄弟姉妹も遺伝的に、発達障害と診断されるレベルとは限らなくても、部分的に似たような性格の特性を持っていることがあります。たとえば、相手の気持ちを理解するのが苦手、話が一方的、非常にせっかちで衝動性が強いなどの精神的な傾向を持っている場合があります。子どもの頃のそのような家庭環境が、後天的に子の発達に影響を及ぼす場合もあります。また、家庭内でトラブル、ケンカが増えてしまう、虐待が行われている場合も、精神の状態や成長に影響を与えてしまうことがあります。

・逆に、本人が家族や周囲の人にストレスを与えている言動に気がつかずに、その人たちから一方的に強く怒られたと思い込んでいるケースもあります。

・どのようなケースであれ、ストレスな体験が影響して、二次的に、抑うつ、社交不安障害(対人恐怖)、強迫症、適応障害、双極性障害、統合失調症などを発症することがあります。(二次障害)

[5] 強迫症との関連

5-1)ASDと強迫症

自閉スペクトラム症(ASD)やそのグレーゾーンの精神的な特性と強迫症とで似ている面は次です。

・行為が繰り返される。

・あることに注目し過ぎる。とらわれやすい。

・嫌な感情、感覚をもたらすものを、極度に避けたがる。

ASDは、発達早期から、その傾向が見られるのが診断基準の一つです。しかし、ASDとして、こだわり、避けたがるものは、年齢とともに変わっていきます。それが、ある時期から、強迫的な症状に変化したと考えられるケースがあります。思春期、進学、就職など環境が変わる時期に、そのような体験をする人もいます。

・ASDのこだわり、嫌な感覚への過剰な反応と、強迫観念、強迫行為との区別は、難しいケースもありますし、両者を併せ持つ場合もあります。

・本人にとっても、自分が当たり前にやっていたことの延長で、強迫的な考え、行為をしているので、強迫症という病識を持ちにくい場合があります。(参考:強迫症の案内板>1-5.強迫症とパーソナリティ、他の病気との違い)

5-2)AD/HDと強迫症

・注意欠如多動症(AD/HD)の人が、2次的に強迫症になった場合、よく見られるのは、確認タイプです。元々、うっかりミス、忘れ物、そそっかしい面があるので、周囲の人から、確認するよう指導されることもあります。そのため、1回の確認はした方がいい場合もあります。しかし、同じ確認を何度もするようになると強迫行為になりかねません。

・ADHDをもっていると、自分のやったことに自信が持ちにくく、そのせいで先生や上司に怒られることを恐れたり、重大な事故につながってしまうのではという強迫観念を抱きやすい傾向があります。

・物事をじっくり行ったり、じっとしていることが苦手なため、つい余計な対処をして、それが繰り返さると強迫行為になってしまう場合もあります。

・ADHDでも、汚染/洗浄、縁起、数字などのタイプの強迫症を経験する人はいます。その場合でも、患者さんの発達的な特性を踏まえた治療を行うことが望ましい場合があります。

[6] 診断と対処

6-1)診断

・精神科医であっても、発達障害を診断できる医師は限られます。そのため、専門的な検査と診療ができる医療機関を探すことが必要です。しかし、子どもの場合、そのような医療機関が混んでいて、予約が取りづらいケースもあるようです。

・現在の診断基準では、どの程度なら発達障害かという範囲が明確でないため、医師によって診断の差がいくらかあります。

・症状は、発達早期(幼少時期から小学校で集団と関わる時期)から存在することが、診断基準の1つです。そのため、診断には、通常、発達早期の状況を親(養育者)から聞くことが必要とされます。

6-2)対処

結果の詳細を・ASD、AD/HDという診断名がついても、それによって苦手な部分は、人によって異なり、一様ではありません。診断名だけでなく、その検査、結果の詳細を聞いて、どう対処していけばいいか、訓練法はあるのかなどを検討します。

・幼少期であれば、まだ脳神経の発達で、変われる部分が、小学校中学年以降に比べ、大きい可能性があります。そこで、療育の発達トレーニングなどを利用することで、それ以降の障害の程度を軽減できるケースもあるので重要です。

感覚統合のように、体のいろいろな神経を使う活動をするなど、さまざまなトレーニング方法があるので、医療機関や、専門の相談員とともに、調べてはいかがでしょうか?

・小学校中学年以降では、診断後は、本人が、社会と関わるなど、苦手なことにはどう対処していけばいいかを、専門家や家族とともに考えていけるといいのです。障害だけに目を向けずに、出来る部分の成長をいかに確保するかも大事です。たとえば、成長期に不登校で自宅にとじこもりがちになると、運動不足で、身体の成長にも影響し、きゃしゃな体型になりかねません。

本人の年齢に応じて、教育関係、福祉制度を利用することもありますが、家族以外の関わりができればいいので、塾、習い事、趣味の集いやサークルに参加する方法も考えられます。その場合、同世代でなく、年齢が離れていてもOKです。

*AD/HDでは、薬物療法を用いることがあります。しかし、発達障害は、病気ではないので、それで治るというわけではなく、一時的に、障害を緩和するためのものです。

その他にも、発達障害やグレーゾーン向けに治療をアピールしている宣伝には、注意が必要です。

注釈

*1)診断基準DSM-5の原文 hyper- or hyporeactivity to sensory input or unusual interest in sensory aspects of the environment 日本語版[1]では、 reactivity(反応)が翻訳されていない。

参考

[1]アメリカ精神医学会(APA)[著]、日本精神神経学会[日本語版用語監修] (2023)「DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル」医学書院