著者:有園正俊 公認心理師

目次

[1]強迫的な性格、パーソナリティ

[2]他の病気との違い

[3]強迫的な精神疾患

[1]強迫的な性格、パーソナリティ

強迫的な性格、パーソナリティ特性(personality traits)については、昔から研究が報告されています。

・パーソナリティ・・・性格と似たような意味ですが、青年期頃にできる知覚、思考、感情、衝動などの傾向(人格)として、性格と区別する場合があります。

ただし、強迫的なパーソナリティ特性を調べると、児童期を対象にした報告もあり、必ずしもこの区別に従ってはいないようです。

・強迫性パーソナリティ症は、主に次のような特徴があります。

全体の主旨よりも、細部(ルール、順序、予定通り)にとらわれすぎる、

完璧主義(実用的でないことにこだわるので、全体の完成に支障をきたす)、

状況に合わせて柔軟に変更する、効率よく対応することが苦手、

価値のないものをためこむ、お金の使い方が必要以上に節約し過ぎる。

これらの特徴は、自閉スペクトラム症と、似ている部分があるのですが、その鑑別は、診断基準(DSM-5-TR)では、明確にされていません。

・パーソナリティで、極端に柔軟性がなく、対人関係や社会との関わりで、問題を引き起こし、自分もしくは周囲に精神的な苦痛をもたらすようだと、パーソナリティ症(以前は、パーソナリティ障害)と診断されることがあります。

・強迫性パーソナリティ症での思考や行為のパターンは、強迫症とは異なります。[1]強迫観念のように侵入的でもなく、強迫行為のように自分の意に反してさせられている感覚でもありません。

・強迫性パーソナリティが高じて、強迫症になる割合はそれほど多くはありません。そのような場合、以前に比べ、考えや行為にとらわれる時間は長くなったという自覚はあっても、それが病気だという自覚、つまり、病識、自我違和感を持ちにくい場合があります。

[2]他の病気との鑑別

・強迫症の表れ方は、個人差が大きく、人によっては、他の精神疾患との区別が難しいことがあります。

1)自閉スペクトラム症でのこだわり、感覚過敏と、強迫症の区別が難しい場合があります。また、自閉症スペクトラム、もしくはその傾向を部分的に持つ人でも、こだわりのように強迫性パーソナリティを持つことがあります。

2)統合失調症での幻聴や妄想では、頭の中で他の人の声が聞こえる、他の人に見られているように感じらことがありますが、強迫観念では、自分の心の中だけで生じているという自己の一体感は保たれています。

統合失調症や解離性同一性障害と、強迫症との違いについては、次のページをご覧ください。

精神科全般>3-2.妄想、解離と強迫観念の違い

3)(限局性)恐怖症と強迫症の違い

恐怖症は、虫、爬虫類のように特定のものが存在する場合、高所、飛行機、閉所、雷のような実際の状況に対して、強い恐怖、不安が生じ、生活に支障をきたします。

恐怖症でも、虫や爬虫類っぽく見えるものまで、恐怖を感じることはありますが、視界や聴覚のように感覚にとらえたり、その状況に居合わせた場合です。以前、ヘビが通った場所に汚れがついているように思える、すれ違っただけで、もしぶつかって大けがをさせた場合を恐れるとなると、記憶や想像のような思考によって、恐怖がもたらされているので、強迫観念が疑われます。

また、恐怖症でも強迫症でも、恐れるものを回避し、安全かどうかの確認をすることがあります。また、いずれの疾患でも、本人が嫌なことを避けていて、家族が代わりに配慮してあげていると、強迫行為がわかりにくい場合がありますが、それを調べることが鑑別には必要です。

4)身体症状が伴う強迫症

強迫症の主な症状は、強迫観念と強迫行為です。しかし、これらの症状に、身体症状が伴う人います。

例:心臓がドキドキする、息苦しくなる、汗をやたらかく、赤面する、なかなか眠れない、頭痛、腹痛・・・

また、手や肌の洗いすぎで炎症を起こす、トイレを我慢し過ぎて膀胱に異常が出るような二次的な症状が現われる人もいます。

5)快楽、好奇心によって繰り返す行為は除く

飲酒、ギャンブル、ゲーム、買い物への依存のように、快楽を得るための衝動によって、繰り返される行為は、強迫症とは区別されます。

強迫症では、嫌な思いや感情をもたらすものを、なくしたい衝動によって強迫行為が行われるので、快楽を求めるのとは異なります。

ただ、同じような動作でも、動機によって、その区別は異なります。

たとえば、

1)物を拾い集めたり・買いすぎてしまうことが、物を獲得したときに快楽的な感覚が得られるためなら、強迫症とは言い難いです。しかし、この機会を逃すと二度変えないのでは、後で後悔するかと思うと買わずにいられないという動機によって、必要以上に買いすぎてしまうのであれば、強迫行為になる場合もあります。

2)インターネットでの検索や、他人に質問する際も、好奇心や、より良い情報を手に入れたいというような欲求であれば強迫症とは言い難いです。しかし、不安の解消や後悔をしないようにという動機で、やり過ぎてしまうようであれば強迫行為に当たるかもしれません。

[3]強迫的な精神疾患

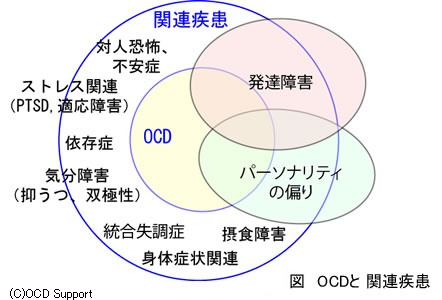

・強迫的な症状が見られる精神疾患は、強迫症以外にも、いくつかあります。

例:発達障害、社交不安症(対人恐怖)、摂食障害、双極性障害、統合失調症、依存症、強迫性パーソナリティ障害、PTSD・適応障害など。

・強迫スペクトラム障害

強迫に似た症状がある精神疾患をグループとして分類した呼び方です。[2]

OCDに関連した病気の一部は、TOPページ>精神科全般>3 OCD関連疾患・状態に簡単に解説してあります。

・その関係は、下図のようです。

[4]メモ

・スペクトラムというのは、7色の虹の光が、色の境目がなくつながっているように、病気の境目がはきりせず、連続しているという意味です。 その他に、自閉症スペクトラムという用語もります。

参考文献

[1]アメリカ精神医学会(APA)[著]、日本精神神経学会[日本語版用語監修] (2023)「DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル」医学書院

[2]原田誠一編(2006)「強迫性障害治療ハンドブック」金剛出版(2006)