著者:有園正俊 公認心理師

目次

[1]強迫と病名

[2]強迫症のタイプ分類

[3]症状と病気の目安

[4状態によるタイプ分類

[5]病名解説

[1]強迫と病名

強迫=あることをするよう、無理に強いること。無意味で不合理と思える考えや行為が、意志に反して支配的になる状態。(参考:goo国語辞書)

つまり、ある考えや行為にとらわれ、ほどほどができない、加減がわからなくなる状態。

強迫的な性格、パーソナリティの人もいます。

しまし、一方で、強迫的な状態に、はまってしまう精神の病気があり、強迫症といいます。

以前は、強迫性障害、強迫神経症と呼ばれていました。(注:くわしくは、下記[5]病名解説)

英語ではObsessive-Compulsive Disorder、略してOCDと呼ばれます。

[2]強迫症のタイプ分類

強迫症での症状は、ある考えにとらわれていること(強迫観念)と、やってしまう行為(強迫行為)とに分けられます。

それらの症状の表れ方は、人によって様々なのですが、主なタイプを紹介します。下記以外の少数派の表れ方の人もいます。

強迫症のタイプは、一人で一つとは限らず、複数のタイプをもつ人が多いです。

また、強迫症で「**恐怖」と呼ぶことがありますが、これは以前、強迫神経症と呼ばれていた頃に用いられていた俗称です。

タイプ1:汚染/洗浄(contamination/washing)

俗称:不潔恐怖

考え・感情

汚れや汚染物質が、他の人は気にならないレベルでも、広がったり、自分の大事なものを汚さないかが気になってしかたありません。もし大事なものに汚れが広がると思うと、嫌悪、不安を感じるので、その前に、阻止したいと思います。

汚れ・汚染物質の例:

汚れ、トイレ、排泄物、体からの分泌物、土、汚染物質、不特定多数の人がさわるもの、特定の人(嫌な人、加害者、トイレで手を洗わない人など)・・・

↓

行為

汚れ・汚染物質だと思うものにふれることを、できるだけ避けます。

触れたかもしれないと思ったら、洗浄、除菌を行います。

そのようにして、大事にしておきたいものが、汚れることを食い止めます。

重症度が増すと、汚いと思う物の範囲、洗浄、除菌の行為の頻度、時間が増していき、自分でコントロールすることが難しくなります。

例:

手洗い、シャワー、着替え、洗濯などのやり方が過剰。

入浴での洗浄、トイレとその前後の行為のためにかかる時間が長い。

汚いと思うドアノブを直接、さわらないで、ティッシュ、使い捨て手袋越しに間接的にさわったり、指の一部で触れる、他の人に開けてもらう。

それらの行為によって、ティッシュ、除菌用品、トイレットペーパーなどを大量に使う。

タイプ2:ミス・損害/確認(mistake/checking)

俗称:確認恐怖

主な気になる場面

火の元、戸締り、お金を払う、場所を離れる、提出物を渡す前、メールや手紙を出す、インターネットの操作、ゴミを出す。

考え・感情

物などをなくしたり、ミスによって、自分や関係者に大きな被害がもたらされることを想像して、恐れます。

個人情報の漏洩、インターネットでの不正請求などの被害を過剰に恐れることもあります。

↓

行為

同じところを何度も確認する。確認する場所が多い。

さっきした短期の記憶に自信が持てずに、何度も確認したくなってしまいます。

タイプ3:被害・加害/確認(harming/checking)

俗称:加害恐怖、危険恐怖

主な気になる場面

車・自転車の運転中、人とすれ違ったとき、刃物を使うとき・・。

考え・感情

自分のした些細なことがきっかけで、誰かに重大な事故、災難にもたらしてしまうのではないかと思うと、気が気ではなくなります。

↓

行為

気になった場所に戻って、無事か確認します。

危険に思える状況を避けます。

自分への被害が気になる被害タイプと、自分がしたことがきっかけで他人、所属先に被害や迷惑を与えてしまう加害タイプ、その両方をもつタイプとがあります。

タイプ4:病気(illness)

俗称:疾病恐怖

考え・感情

内科、外科での検査では、異常が見つからないのに、重大な病気(がん、HIV、失明など)になってしまうことを想像し、過剰に心配します。

↓

行為

病気について、過剰に調べる。独自の儀式的な予防方法を行う。再検査を何度も受けたり、ドクターショッピングが過剰。

タイプ5:身体の一部(somatic)

考え・感情

体のある部分に何か欠陥、異常があるように思え、不安になったり、気になってしかたなくなります。

↓

行為

体の気になる部分を何度も見たり、さわったりして確認する、もしくは見ることを避けます。

タイプ6:位置・順番(ordering)・タイミング

考え・感情

位置、順番、タイミングなど、自分で決めたルール通りでないと、気がすまない。ルールにぴったり一致した感覚を求めて、そうでないとやり直したくなります。

オリンピックの選手のような完璧な注意の行き届き方を、日常的な歩く、着替えるなど動作にまで求める人もいます。

このタイプでは、不安や恐怖のような感情がほとんどない人もいます。それよりも、不完全さに落ち着かずに、正したい衝動に駆られてしまいます。

↓

行為

位置を厳密に揃える(ordering)、

自分が求めたルールでできるまで何度でもやり直す

タイプ7:完璧・厳密性(scrupulosity)

俗称:不完全恐怖

考え・感情

わずかな欠陥、あいまいさが耐えられない。物事の解釈、道徳、法律などをきちんと守っているか、他の人がこだわらないところまで、厳密に解釈してしまいます。自分の思い通りにならないと、やり直したくなります。

↓

行為

頭の中で、完璧かどうかを考え続けたり、そのルールに沿って、行動したり、やり直す。

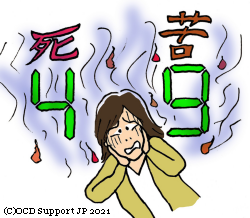

タイプ8:数字・数える

(縁起や不潔など他のタイプの強迫観念を併せ持つことも多いです)

考え・感情

悪い数字の日時・回数だと何か悪いことが起きそうな気がして、不安になる、もしくは、感覚的にすっきりしません。

縁起のいい数字、ラッキーナンバーを当てはめる範囲が過剰です。

例:

洗いものをするときは、常に回数を数え、食器を1つずつ縁起のいい回数で洗う。

ちょっとした動作でも、目にした時刻の数字に4があると、やり直したくなる。

冷蔵庫の中の物、買い物をするときの個数にこだわる。

↓

行為

回数を数えたり、時計を頻繁に見て、悪い数字に出合うと、良い数字・回数になるまで、やり直す。

タイプ9:縁起・宗教

俗称:縁起恐怖

考え・感情

神仏、縁起、心霊現象によって、バチが当たることや不幸が起きないかを過剰に恐れます。

縁起のいい数字、ジンクスを意識し過ぎて、それに少しでも反したらとても悪いことが起こりそうな気がする。

日本では外国と宗教への考え方が異なり、宗教の戒律を守っているかというような強迫観念はあまり見られない。

↓

行為

祈り方、縁起を気にする範囲が過剰。例えば、廊下から仏壇までの歩数や歩くタイミングが決まっている。不吉だと思うもの、数字、色などを避ける。

タイプ10:性的・道徳・不快な思考

考え・感情

性的、不道徳、違法なこと、嫌な人の記憶・イメージなどが思い浮かぶと、そのままではいられなくなり、そのような考えが思い浮かぶ頻度も増してしまいます。

↓

行為

嫌な考えを打ち消すそうと、頭の中で何らかの反応した行為をします。

[3]症状と病気の目安

症状の表れ方のタイプは、症状名ではありません。強迫症での症状は、強迫観念、強迫行為の両方、もしくはどちらかです。症状の定義が載っているのが、国際的な診断基準 であるDSM-5 ICD-10です。

DSM-5でのOCDの診断基準[1]を参考に、わかりやすく書くと、次の3-1)ー3-3)のようです。

3-1)強迫観念、強迫行為の両方、もしくはいずれか(の症状)をもちます。

強迫観念 obsession

意に反した考えにとらわれてしまうこと。

自分の意に反した考え、イメージ、衝動(侵入思考)が、頭の中に繰り返し思い浮かび、強い不安や、精神的な苦痛を引き起こします。その侵入思考から、あれこれ想像し、それを無視、打ち消したり、逆にいいことを思い浮かべて中和しようと相手にする思考も含まれます。

(英和辞典では)とりつかれた考え、執念という意味です。

(国語辞典では)

強迫・・・あることをするよう無理に要求すること。

観念・・・事実や経験にもとづかない頭の中だけの考え。思い込み。

強迫行為 compulsion

強迫観念を打ち消す、もしくは悪いことを避けるために、衝動に駆られて、繰り返してしまう行為です。

強迫行為には、体を動かして、外見でわかる行為と、頭の中で確認や唱えるを行い外見ではわからない行為とがあります。

それらの行為は、合理的ではない独自のルールを持つ場合、もしくは誰もが行う行為をやり直す、費やす時間、頻度などが明らかに過剰となっています。しかし、そのような自分でもどこかおかしい(不合理)と思っている人と、その区別が難しい人、不合理感があまりない人とがいます。

(英和辞典では)しないではいられない、強制的にさせられる、何かに憑りつかれたような行為という意味。

3-2)強迫観念、強迫行為に費やされる時間が、おおむね1日に1時間以上で、強迫観念、強迫行為によって、職業、学業、家事、日常生活での役割を行うことに支障をきたす場合です。

3-3)他の疾患、薬物による作用で説明できる場合を除きます。

[4]状態によるタイプ分類

強迫行為:

中和 強迫観念を打ち消そうとして、あえて逆のことをする行為。悪いことの反対に、あえて良いことをします。例:悪い数字の代わりにいい数字を思い浮かべる。

頭の中での強迫行為 強迫観念や嫌な考えを何とかしようと、頭の中で行う儀式。

例:頭の中での確認(メンタルチェッキング)、中和、数える、特定の言葉を唱える、考え方をする。[2]

状態による分類:

強迫思考(obsessive thought)

目に見える強迫行為がなく、頭の中での強迫症状です。強迫症の多くのタイプの患者さんが経験しています。

強迫思考がほとんどで、目に見える強迫行為が見られない患者さんもいます。そのようなタイプを純粋強迫観念(Pure-Obsession)と呼んだこともあります。しかし、DSM-IVという診断基準から、頭の中の強迫行為が知られるようになり、症状の見方も変わってきました。

意思とは無関係に、頭をよぎる考え(断片的なものも含む)を侵入思考と言いますが、強迫症では、侵入思考に対し、頭の中での強迫行為や、何らかの意図的な思考(打ち消し、中和など)をしていることがわかったきたためです。くわしくは、当サイト:精神科の情報>1-4.嫌な考えへのとらわれをご覧ください。

強迫性緩慢(かんまん:obsessive slowness)

頭の中で強迫的な考えにとらわれているため、行為にとても時間がかかってしまい、他人には緩慢(動作がゆっくりで遅い)と見えます。

ためこみ(hoarding)

物を整理できずに、部屋が散らかった状態を表す言葉です。そのような状態になるには、物を収集が過剰、もしくは捨てることが困難という行動の問題があります。強迫症によるため込みでは、収集による快感は伴わず、強迫観念や強迫行為によって、このような状態になってしまいます。

注:「ためこみ」は状態を示す言葉なので、強迫症ではない場合があります。くわしくは、当サイト:精神科の情報>3-7.ためこみ、ゴミ屋敷と精神疾患をご覧ください。

[5]病名変更の経緯

・ObsessiveーCompulsive Disorderのdisorderは、不調、病気という意味です。以前の診断基準では、**障害と訳されていましたが、アメリカの診断基準であるDSM-5の日本語版(2014年)から、**症と訳されます。

精神疾患での日本語の病名は、日本精神神経学会などによって精神科病名検討連絡会で検討されてきました。「障害」から「症」への変更も、そこで議論されてきた結果ですが、DSM-5日本語版では、それまでの病名もある程度、普及していることから「強迫症/強迫性障害」と、両者を併記していました、

しかし、2023年、DSM-5-TRという改訂版からは、「強迫症」のみの記述になっています。それまでに、世界保健機関(WHO)による、国際疾病分類(ICD-11)が、英語では出版され、その病名の翻訳作業が進められていることに関係しているそうです。

よって、当サイトでも、それに習い、病名の記述をDSM-5-TRに従って、修正しています。

・強迫性障害(obsessiveーcompulsive disorder:OCD)と呼ばれるようになったのは、1980年のDSM-IIIからです。それまでは、強迫神経症(obsessive-compulsive neurosis:OCN)と呼ばれていました。神経症は、英語でneurosisであり、DSM-IIIから廃止されました。しかし、日本では1990年代頃まで、強迫神経症などの用語が使われていました。

強迫症のタイプを、不潔恐怖、縁起恐怖など**恐怖(phobia)と呼ぶのも、その頃のままの名称です。しかし、現在の診断基準では、**恐怖というのは、広場恐怖や恐怖症では使われますが、強迫症では使われなくなっています。

・Obsessive=頭に取りついて離れない

Obsession= 頭に取りついて離れない 思い・強迫観念

Compulsive=無理強いされる、(抑えがたい)衝動がある

Compulsion= 衝動によって強いられるような強迫行為(参考;英和辞典・和英辞典 Weblio辞書)

・刑法では脅迫、民法では強迫と書くが、病気の強迫症の意味ではない。

参考文献

[1] アメリカ精神医学会(APA)[著]、日本精神神経学会[日本語版用語監修] (2023)「DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル」医学書院

[2]Padmal de Silvia & Stanley Rachman著、貝谷久宣訳「強迫性障害」ライフサイエンス(2002)

[3]加藤華子、濱田秀伯 強迫性障害の症状学、精神科治療学Vol.22 No.5 May2007,p486

[4]丹野義彦「エビデンス臨床心理学」日本評論社(2001)

[5]原田誠一編「強迫性障害治療ハンドブック」金剛出版(2006)