著者:有園正俊 公認心理師

[1]診療の流れ

強迫症/強迫性障害(OCD)は、精神疾患なので、まず精神科で診療を受けることが必要となります。

強迫的な症状とともに、他の精神の疾患を併存している人もいるので、まず精神科医による診断が重要です。

初診・・・患者さんがどのような精神的な問題で困っているかを聞きます。

その問題に関連した状況を調べるために、

心身の様子、他の精神疾患がないか、

関連した生活の状況、

これまでの生育歴、病歴、家族関係、対人関係などを聞きます。

↓

(医師による)

診断(すぐに診断名を断定できずに、その後も観察が必要であったり、発達障害のように専門的な検査をしないと確定できない場合があります。)

↓

治療方針の説明

↓

薬物療法 (SSRI のようなセロトニンに作用する抗うつ薬が中心となります。)

認知行動療法・行動療法(通常、医療機関では心理師、看護師などが行います。また、医療機関が、外部の心理施設と連携して行う場合もあります。)

の併用、もしくはいずれか(ガイドライン[1])

これらは、OCDの治療として、科学的に効果があると検証された(エビデンスのある)ものです。

ただし、薬物療法に、心理教育や(認知)行動療法を併用した方、効果が得られやすいかどうかは、エビデンスが定かではありません。

・薬物療法の効果が少しでも表れ始めたタイミングで、行動を変えていけると、間接的に遅れて、強迫観念も変化するという仕組みです。

・薬の効果は、自動車に例えると、狭いみぞにはまってしまって出られなくなっている車をジャッキや板で持ち上げて出しやすくするようなものです。しかし、ハンドルを握って運転するのは患者自身で、専門療法での治療者は、作業を誘導するナビゲーターのような役割です。本「不安でたまらない人たちへ」[2]p281では、薬=浮き輪に例えています。浮き輪で浮いているうちに、泳ぎである認知行動療法の対処法を覚えます。

強迫性障害への精神療法

1)認知行動療法/行動療法

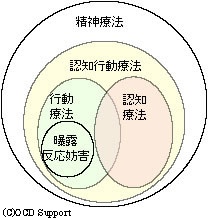

認知行動療法、行動療法は、いずれも精神療法・心理カウンセリングの治療法です。

元々は認知療法と行動療法とがあり、別々に発展してきました。

その後、欧米では90年代頃から、それらを組み合わせたものを認知行動療法というだけでなく、認知療法、行動療法を含めた総称として認知行動療法と呼ばれるようになりました。

認知行動療法/行動療法にはいろいろな技法があります。

強迫症の治療で使われる主な技法:

行動療法もしくは認知行動療法で曝露反応妨害(E/RP)を含むもの、

それとマインドフルネス などの併用

(強迫症への認知療法は日本ではほとんど普及していません)

2)森田療法

森田療法は、大正から昭和にかけて精神科医であった森田正馬が創設した神経症の治療法です。神経症とは、現在の社交不安症、パニック症、強迫症、身体症状症などです。

森田療法は、現在、強迫症に対して、どの程度専門的な治療ができる治療者がいるのか、当方では把握できていません。

3)認知行動療法と森田療法の共通点

強迫症という同じ病気に効くことがある精神療法ですから、共通する部分もあります。

・実際の体験、行動を重視します。

・認知行動療法の曝露は、森田療法での感情の法則・恐怖突入に似ていて、どちらも行動に働きかけます。ただ、森田療法で恐怖突入を指導できる専門家がどの程度いるのか不明です。

・治療者によって技量に大きな差があります。

・いろいろな疾患に用いられる治療法ですが、強迫性障害での治療にくわしい専門家を見つけることが難しい。

[3]寛解(かんかい)

精神疾患の治療では、通常、 完治ではなく寛解を目指します。

寛解とは、治療によって症状が和らぎ、あるい程度安定した状態です。まだ一部の症状が残っていたり、服薬を続けながらでも、日常生活を送るには、特に問題がない状態です。

強迫性障害は、認知行動療法などの適切な治療を行えば、驚くほど改善することがあります。完治した人、過去の病気になったと言う人もいます。

再発防止のためには、できるだけ強迫症状が残っていないレベルまで改善しておくことが望ましいです。それだけ丁寧に治療を経験していくことで、強迫症状の再発防止に役立ちます。

参考

[1]原田誠一編「強迫性障害ハンドブック」

[2]Stanford School of Medicine. Obsessive-Compulsive and Related Disorders: Diagnosis. http://ocd.stanford.edu/about/diagnosis.html. Accessed August 13, 2008.

[3]John S. March (著), Daniel Carpenter (著), Allen Frances (著), David A. Kahn (著), 大野 裕 (翻訳) 「エキスパートコンセンサスガイドライン 強迫性障害(OCD)の治療」ライフサイエンス

[4]大原健士郎「新しい森田療法」講談社+α新書(2000)

[5]リー・ベアー(越野好文・五十嵐透子・中谷秀夫訳)「強迫性障害からの脱出」 昌文社

[6]ギャビン・アンドリュース他「不安障害の認知行動療法(3)不安障害から回復するための治療者向けガイドと患者さん向けマニュアル」星和書店

[7]こころの科学104 強迫 日本評論社2002